#知识管理能力 #主题研究

重新认识个人知识管理(一): 你搭上第三波知识红利了么?

焦虑产生:个人成长速度< 社会进步速度

毫不忌讳,2017年,是令人刻骨铭心的一年。这几年走的太顺,过于自信,失去务实心态,感觉没有什么事情是搞不定的。事实上,就像张小龙说的那样,个人“成长速度”远没有“社会进步”的速度快,当你还没意识到的时候,新认知急速降临,如果没有及时调整过来,就会启动“保护意识”(人是懒惰的),抗拒进步,从而导致期望与现实之间出现巨大鸿沟,怎么努力都跨越不过去,产生巨大落差,焦虑随即产生,控制不好每天都在吞噬着自己。

为了摆脱焦虑,人类会不停的找最短路径去解决(这是大脑“懒惰”导致的,大脑遵循“最低阻力效应”,做任何事情我们都会选择消耗最小的路径),这种情况下会出现两个现象:

-

“视而不见”,去逃避,去退缩,主动放弃,让自己的焦虑暂时性消失

-

“穷则思变”,主动去找到问题的跟源,去攻克,依靠工具提升效率以最快的方式获取你要的东西

当然大部分人都会选择第二点,在反复的摸索中,意识到认知不全面,敏锐度不高,没有方法论,导致认知升级慢。 而认知升级的基础是“个人知识”,而个人知识管理一直是自己的强项,2017年的窘境,像是自己给自己抽了一巴掌,强项出问题,需要重新审视自己的知识管理出现了什么问题。

知识第三波红利到来:数量-》速度-》深度

知识就是财富,这个毫不夸张,自己就是知识红利的享受者,并且已经切实享受了两波知识红利

第一波红利:知识数量让我走出农村,生活在大城市中

从小家境不好,没钱没势,通过努力学习,考上大学,很庆幸的是,在家里很拮据的时候,没有去买手机,而是让家里人给自己买了一台电脑,再遇到一个电脑高手教我使用电脑,通过互联网学习到很多知识,比如:网站建设、内容运营、搜索,通过学习积累了比别人多的“基础知识”,走出了农村,留在大城市。

第二波红利:知识速度让我与本公司结缘

平时的生活乐于发现和体验新事物,比如大学班里第一个接触校友录,第一个搭建网站,第一个玩facebook,twitter ; 博客时代,通过google、techcrunch、mashable、译言等网站掌握国外互联网动态,通过RSS订阅和网站扫描工具,第一时间获取到某公司资讯,建立某公司爱好者网站,依靠知识获取的速度,让自己有机会进入现在公司机会,获得了第二波红利。

信息技术的发展让前面两个红利逐渐变为常态

但是随着技术和互联网应用的不断发展,每个人都可以创造内容,出现很多翻译国外英文资讯的网站,国外先进的理念被翻译到国内,通过百度搜索、微信公众号和今日头条等渠道,信息流动速度非常快,信息不对称逐渐被消除,而之前引以为豪的知识数量和速度,只能提升“技术效率”,虽然很努力,很辛苦,但像老鼠赛道一样, 都是在原地跑,并没有质的飞跃,进入了“工作十年为什么仍然没有成为专家”的怪圈。

第三波知识红利在哪里? 知识深度

经过反复探索,根本原因是:对知识的认知没有跟上,知识红利升级为:知识深度, 以前的罗汉拳:快和数量,仅仅是屯知识,搬运工,在知识第三阶段就像是滥竽充数,仅仅懂表面的知识,缺乏核心竞争力,潮水退了就知道谁没穿内裤。

并且随着互联网深入到社会的方方面面,互联网也将成为整个社会的基础设施,就像水和电一样,作为互联网的从业者,也必须要更新自己的认知和知识体系: 必须下沉到某个行业,打通线上和线下,熟悉某一个领域的全链路, 成为某个领域的业务专家,才有可能具备核心竞争力。

痛定思痛,一起用黄金思维圈(WHY\What\How)重新认识一下个人知识管理,整理过程中,发现这个课题内容非常多,一次不能写完,所以接下来的内容,有部分是一个骨架和全景图,更多文章会在后续的文章持续补充。

Why: 为什么要学习知识管理?

社会进步太快:工具效率提升产生认知盈余,导致信息过载

随着互联网工具的发展,分享和协作的成本大大降低,人类对自治和胜任感的期望,激励大家将自由时间充分利用起来产生很多的知识,我们把它叫“认知盈余”,维基百科就是认知盈余创造出的一个伟大产品。

认知盈余产生了大量的知识,发布的形式和渠道也越来越多,比如公众号文章、音频说书、视频讲课、在线培训等,知识数量和速度都在快速增长,导致信息过载。比如

1)现在每48小时所产生的数据量,相当于人类文明开始到2003年累计的数据总量。

2)当今世界90%的数据,是近两年内产生的。

而信息过载,就导致下面的问题

知识稀缺性被互联网技术掩盖:真正知识非常稀有

过去信息的寿命和价值是正相关的,高价值的信息被长期保存下来,比如书和合同;而低价值的信息只会被短期记录下来,比如信件和面对面的谈话。互联网延长了低价值信息的生命,比如信件变成了邮件。同时,互联网又减少了高价值信息的含金量,比如新闻和书。信息流应用,把高质量的文章和八卦混在一起,让用户感觉他们有一样的价值。互联网延长了低价值信息的生命,导致信息出现:『寿命长,价值低』的情况

而真正的知识非常稀有,一直以来,大部分商业行为获利的一个重要基础是信息不对称。互联网时代一个巨大的谎言是,信息是公开透明的,但是很遗憾,这不是真的。

- 一些非常具有价值的信息资源,并不在互联网流传,每个行业都有自己的小圈子,有些信息和资讯,只在小圈子里流通,对广大公众而言,这些信息是无从获知的。

- 即便互联网存在一些非常有价值的信息,也是混杂在大量垃圾无效信息里的,甄别的技术难度极高。而且更严峻的是,即便是这种有价值的信息,往往也是以碎片化方式存在,你必须在大量的垃圾信息中寻找这样的有价值碎片,再一片片拼起来,这的确不是一件容易的事情。

大脑处理能力和存储量与信息过载产生冲突

下面我们一起看一下大脑的运作过程:

大脑思考经历四个过程:感觉-》知觉-》情绪-》思想

- 感觉是由眼睛鼻子耳朵舌头皮肤等感知器官产生。

- 知觉是,通过感觉器官产生的信息,和大脑皮层之中的记忆相互结合,产生对事物的一个认知。比如看到门上有一个手柄,就会调起之前的的记忆,知道这是可以用来开门的。

- 情绪是调起大脑中的深度记忆模式,将知觉的内容,同自己的认知标准进行对比,产生喜怒哀乐,并做出相应的应激反应

- 思想是调度心智计算模式,将知觉和情绪进行综合固化,通过表达和推理形成自己的认知标准

大脑思考经历的这四个阶段,需要花费非常多的体力和脑力。除了思考过程需要大脑CPU高速运转之外,还要消耗我们的记忆。

人类大脑配备高速CPU,但嵌入了容量极低的“内存”和“硬盘”

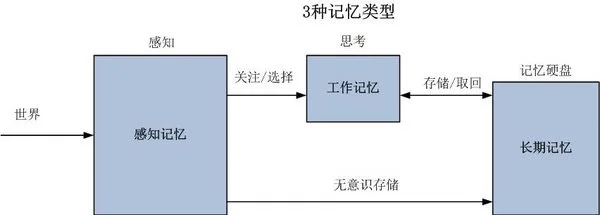

大脑数据存储(记忆)分为3种类别,感知记忆,长期记忆,工作记忆:

● 感知记忆:量太大,大脑容量有限,基本属于过路数据,可擦除,新的感知数据代替旧的感知数据,可用性比较差

● 长期记忆:只能记忆特殊的内容,比如骑自行车,开车等知识,当然如果长期没有调入到工作记忆中,也会被擦除。这里有个原则,在工作记忆中越复杂思考和加工数据,在长期记忆中保存越久

● 工作记忆:好比是我们的内存,一断电就消失,一旦我们不反复使用,就可能被遗忘。

随着数据量的飙升,我们手机的内存越来越大,电脑CPU越来越快,网速突破100m、200m,即将迎来5G时代。 但最重要的,我们的大脑,却仍然保持着数十年、甚至上百年前的信息处理能力(比如大脑记忆缺陷:遗忘曲线(2天)),没有任何提升。 这带来的结果是什么呢?就是「信息」和「处理」的严重不匹配。 想一想,你每天所接收的信息里面,有万分之多少是有效的?这一小部分有效信息,能被你注意到、吸收、内化、化为己用,又只有万分之几? 我们的信息触觉越来越敏锐,但却同时也越来越「空虚」。

改变从现在开始还不晚

面对信息过载,我们打法应该改为:聚焦核心,主动挖掘,做深做精,通过减法和逆向思维,以慢为快,以少胜多,做到小而美,短而精。 就意味着要具备空杯心态,自废之前的罗汉拳。

如果之前没有意识到,现在认识到也没有关系,还来的及。

What: 知识是什么?管理什么知识?

知识的定义就是:那些能够改变你行动的信息。

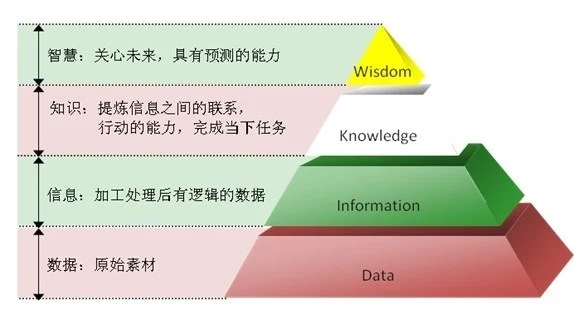

需要先了解DIKW金字塔模型, 它代表了知识管理的四个层级,也是学习的四个层次,分别是:Data(数据),Information(信息),Knowledge(知识),以及 Wisdom(智慧)。

举个例子, 16,这个是一个数据(data); 一个人16岁是未成年,这个是信息(info);而如何服务一个未成年(比如因为意志力弱,打游戏要限制在线时长),这是知识(Knowledge); 每个人都要经历16岁,都要会长大去面对人生,这是成长法则,这是智慧(wisdom)

所以我们管理知识的时候,一定要明白,你管理的是数据,信息,还是知识、智慧?

知识分类:到底要学什么知识?

知识好比是AI的数据,大脑有效运转需要有效的知识,知识管理对于一个人就至关重要,知识的质量决定了人的质量,即输入决定输出。

按照“外部”和“内部”存储分类

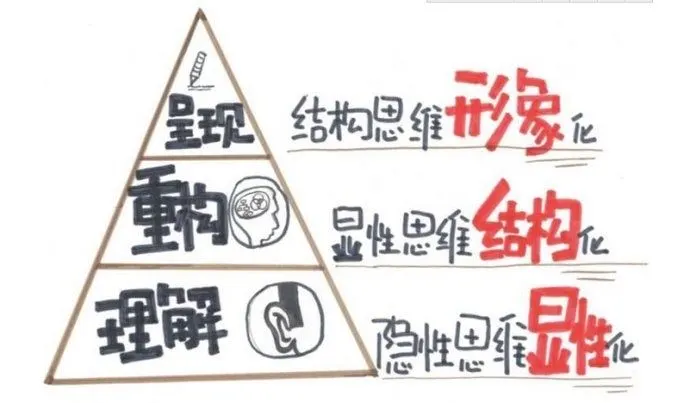

知识管理需要做三个操作: 隐形思维-》显性化,显性思维-》结构化,结构思维-》形象化。真正的大脑和外部大脑存储的内容是不一样的:

1.大脑“内存”和“硬盘”应该存什么内容:隐形知识

面知识: 原则,规律,索引,连接点,将各种碎片化,零散的知识联系在一起,为演绎和归纳提供依据、线索

- 强大的“外部硬盘”:结构和形象知识

点线知识:结构化、形象化知识,更好让大脑理解,调起长期记忆的内容,引入到工作记忆。

按照内容分类

1.基础知识:四个元知识-产品、人、时间、信息

- 产品(与产品对话,很多会认为这个是专业能力,不过随着互联网的进步,产品能力会变为一个基本能力)

- 人(如何与自己、他人、组织对话)

- 时间(如何与时间对话)

- 信息 (如何与信息对话,这就是本次文章的主题)

2.专业知识(类别就很多:客服、金融、财务、物流、零售、律师、烹饪等等都是专业领域)

3. 框架知识(也就是DIKW模型的金字塔的顶端:智慧,类似马斯洛说的第一性原理)

每个人都可以一套知识分类标准,知识管理的一个重要点就是:确定好主题,从变化中找到不变的原则,做好分类,不断的沉淀稀有的知识,在行动中,不断的举一反三,达到『道生一,一生二,二生三,三生万物』的效果。

知识管理5步法

- 问

- 集

- 理

- 享

- 思