#主题研究 #能力 #卡片盒

1 互动记录

- 减少信息的输入,更多的信息输出和连接

- 只取一个全书最触动自己的点,然后尽可能去实践、改变。这样读书不仅收获更大,而且也不会焦虑。

- 有经验的学术读者通常是带着问题去阅读文本,并试图结合其他可能有用的方法;而没有经验的读者则倾向于采用文本中已有问题和论证的框架,并将其作为既定的内容。优秀的读者能做的是发现某种方法的局限性,看到文本中没有提到的东西。

- 不要从第一页开始读书 - 最愚蠢的方式,就是直接找一本书打开第一页,然后往下读。

2 阅读意义

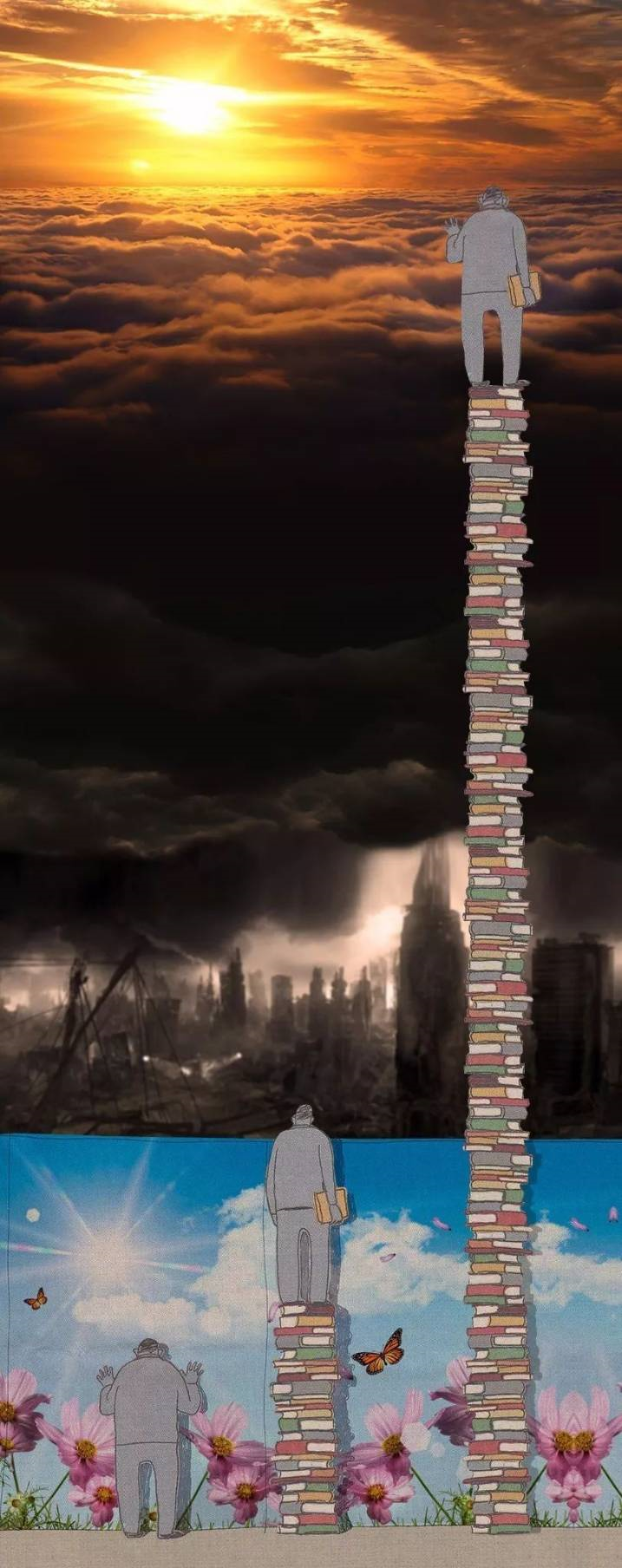

著名作家[[龙应台]]给儿子的一封信中写道:

我要求你读书用功,不是因为我要你跟别人比成就,而是因为,我希望你将来拥有更多选择的权利,选择有意义、有时间的工作,而不是被迫谋生。

- 解决问题

“什么阶段读什么书,取决于想要解决什么问题”,这算是一个不错的答案。想要解决工作的问题,读技术类的书籍。想要知道如何成功,读读名人传记。读书可能不能带给你当下立判的效果,但随着时间的推移,定会让你有由内而外的突破。 - 唤醒我们的“暗默性认知”

阅读会唤醒我们的“暗默性认知”,把现实体验和阅读感受结合到一起,形成新的认知,使自我得到拓展。

一本书读完可能很快就忘干净了,好比竹篮打水,是一场空,但是竹篮经过一次次水的洗礼,会一次比一次干净。

一个人每天看书,可能记不住什么,但是在潜意识里会明自,什么是对,什么是错。有一些意识正通过读书融进你的血液里,灵魂里,不断揉捏出一个新的自己。 - 建立阅读系谱

通过广泛的阅读,我们可以建立阅读系谱,在不同的事物之间进行联系思考,形成深入思考后再做判断的能力,使心理品质日臻完善,形成健全的人格 - 建立虚拟的“人际关系网”

阅读会帮我们建立虚拟的“人际关系网”,让我们邂逅各种人生经验,开阔眼界。

《阅读的力量》

3 方法论&原则&指标

- [[比较阅读]]

- [[五分钟读书]]

- [[渐进式阅读]]

- [[信息漏斗阅读法]]

- [[杠铃式阅读法]]

3.1 阅读评价指标

- 阅读数量

- 主题连接点

- 加入的卡片数

- 对应主题的写作数

在读书时既不追求数量,也不要求读完。我的做法是:当我要解决某个问题的时候,主动去寻找可能会讨论这个问题的文章和书籍,去观察——作者用什么样的思路解决问题?在这个解决方案背后,是否有我熟悉的知识?我还能把这个解决方案的原理,应用在什么领域?

根据《2020年度中国数字阅读报告》,2020年用户平均单次使用电子设备阅读时长为79.3分钟,而短视频用户的平均时长为110分钟。容易“上瘾”的短视频在挤占电子书的空间。

世界500强企业家的人均读书量,通过问卷调查发现,日本企业家人均每年读50本,我国企业家人均只有5本。

3.2 鉴定书籍价值的方法,其中两个是:

- 能不能在一两个月之后还记得它的内容

- 它是否影响了自己的世界观或者行为

看书的目的是改变行为和认知, 不能改变,就忘记把。至少目前不适合自己

4 阅读工具

4.1 为什么选择电子阅读?

- 阅读硬件:个人时间使用手机,工作时间使用墨水屏([[讯飞智能办公本]]、[[汉王n10]])

- 云端化自己的工作数据,手机、电脑掉了,换个电脑同步下,接着进度做

- 电子化阅读的好处,书籍过的书籍,划线的读书笔记,打上标签,随时检索出来

- 阅读时长可以量化,在[[微信读书]]上阅读时长是1200小时,在得到上是500多小时,即将赶上。

4.2 [[硬件-阅读平板]]

5 如何选书

5.1 讨论阅读新闻渠道✅

问:各位大佬们平时都有看新闻吗?都从什么渠道看新闻,有没有感觉靠谱些的新闻渠道或者app

答:推荐得到头条,周一到周五必听,每天听你会发现新大陆,这些公众号的文章质量不错,分享到微信读书或者QQ浏览器都可以帮你直接听书

强力推荐这个网页划线工具, 一边读一边画线,https://marker.dotalk.cn/#/,如果会obsidian,在联合obsidian进行存储、组织、创作,非常的丝滑

5.2 阅读来源

[[阅读能力]]昨天跟同事聊天就提到,人文类的书籍,因为涉及到人性,是不怎么变化的,而理科类的知识,是在不停进化的,这一类知识看书就比较难获得更高的认知

现在看书都是反复看之前觉得还不错的书了,要不然就看最新的文章.

5.3 如何选择国内书籍

国内的这种成长书,都没错,都是综合了国外各种实验结论书,写出来,没错,

不过读完了,总感觉内容太多,还是不好执行,毕竟不是通过实验一步步成功的

嗯,先看视觉笔记,觉得OK,在听书,如果听书过程中,发现某个方法可以执行,在看原书。

另外:

如果看视觉笔记和听书都没有感动或者去照着执行的心动,果断放弃,这本书目前跟你没缘分。继续找

有些书不是现在能看懂的,需要选择合适的时机看合适的书

5.4 书单的价值

经典要读,因为这些书经过时间淘洗,回应了人类社会最根本的问题,具有跨时代的意义。但是书单就像药方,得对症才行。可惜现在都是一张方子包治百病。推荐书单的人并不太了解被推荐人的特点。读者如果不考虑自己的情况照单全收,结果不会太愉快:要么束之高阁,要么自惭形秽。

《写作是一门手艺》

5.5 如何区分哲学和科学书?

有没有什么方法去区分这本书是属于科学类的作品,还是属于哲学类的作品。

作者在这里提出来一个很实用很有意思的方法,一下子就能够区分这两者。如果这本书他讲的内容超乎于我们日常的生活,它需要一些很特殊的经验,它往往就属于科学类的作品。如果这本书讲的不超越我们一般人的生活经验,它往往就是哲学类的作品。我们举个例子,比如你看牛顿的光学这本书,它里面的很多光学实验是需要在很特殊的条件下去做的,所以它就属于科学类的作品。再比如像达尔文的物种起源,我们都知道是达尔文跟着小猎犬号轮船哈,游历了很多地方,观察了各种的动植物,最后提出的进化论,他这种经验也不是我们一般人能有的,所以这也属于是科学类的。

5.6 如何选书:有限的时间内找到真正值得读的书

在有限的时间内找到真正值得读的书

1、不是所有的书都值得精细阅读。

[[选书]]的技巧之一:利用网络平台,与好书邂逅。

选书技巧之二:寻找读书导师。第一类导师是相关领域的大咖,他们一般都会有自己的自媒体账号,可以通过关注他们推荐的书中找到适合自己的。第二类是我们身边的人。

4、无趣的书立刻停止阅读。

5、世上无人人必读的书,只有在某时某地,某种环境,和生命中的某个时期必读的书。读书和婚姻一样,是命运注定的或阴阳注定的。当一个人的思想和经验还没有达到阅读一本杰作的程度时,那本杰作只会留下不好的滋味。

6 阅读技巧

7 如何消化听书稿?

我采集了1000多本得到得到听书稿,现在先把这100本书拆了, 阅读不是不是目的,是阅读完后,给自己带来行为或者认知有什么变化才是关键,如果每本书找到一个触动点,100本书至少有100个触动点,这100个触动点之间的关系是什么

另外就是我听完了1000本,得到听书,再让我重听一遍1000本书的几率会比较小,这就是另外一个问题,当时在听书的时候自己留下了什么,印证了信息组织中的一个规律,有多么快的阅读和听书就有这么快的忘记,如果希望把书中的观点都连接起来,就需要自己去按照一定的方法进行组织,而这个行为是不能被别人代替的或者自动化的

主要是我读书还是很功利,读书不能给自己带来变化,那就要变化一下

拆书就涉及到[[整理能力]],将[[书单-2022-54本书]]进行拆解

7.1 问:听1000本书花了多久的时间? 值得么?✅

答:一年

问:效率好高,我一年才看完十几本书

答:一本讲书:30分钟,1.5倍数,3本书:45分钟。 早上通勤时间:1个小时 晚上通勤时间:30分钟,还不说睡前听和跑步时听 时间是挤得出来的

关键是这么快听的目的: 1. 采集讲书稿 2. 了解大概,然后帮助自己选书,听了1000本书,和看了100本书,选出来的书单是不一样的

问:我们真的需要看那么多书吗?需要知道那么多信息吗?

答:一年这么多书给我都忘光了[捂脸][捂脸][捂脸],不需要,只是时间不花在这个上面,也有可能花在:抖音、电视剧、游戏,各种文章。 计算一下投入的机会成本

问:的确是这样 有这个目标和目的,也减少了娱乐的时间

答:时间一种是主动找痛苦去折腾,另外一种是被动被其他信息给消耗了

7.2 阅读的技巧

读书要多,同等重要的是,要足够多的整理和输出。

就跟减肥一样,吃了太多的东西,不运动和消化,吃下去的东西就会长肥肉,看起来很壮,但是不健康

快读:听书、划线预览、视觉笔记

慢读:墨水屏阅读

复习:卡片笔记法、讲书、复习视觉笔记

一些技巧

230209 不要从第一页开始读书 - 最愚蠢的方式,就是直接找一本书打开第一页,然后往下读。

230209 发现分享读书图片和文字,还是文字方便阅读,图片还要点击一次,成本高一些

230209 5分钟阅读一个工作流: 找一本书,找到这本书的一条热门笔记。划线。分享到读书微信群,分享的同时会生成一张图片,将这张图片作为打卡,进行5分钟打卡

230209 使用google新闻进行主题研究

使用google新闻进行主题研究

7.3 类比:数据采集与阅读能力的关系

- 数据接入渠道的多样性 -> 多种数据源: 书籍\文章\视频\音频...

- 数据入库规范+有用性 -> 寻找书结构清晰+内容质量高的书

- 数据采集后统一采集到数据仓库 -> 所有阅读笔记需要存储到一个地方

- 数据入库需要标记数据字典 -> 阅读笔记,需要标记主题, 方便后续进行提取和查询

- 数据入库失败,需要有检查\容错机制 -> 每天要review阅读笔记,统计是否入库,入库的主题分布,方便做校验

7.4 经常工作忙忘记阅读,怎么解决?

思考这个问题的解决方案是:自己做一个人肉提示器 一个月定一个主题,比如一月份我们定[[唐朝]], 每天有两个比较独立的碎片化时间,中午吃饭和晚上吃饭的时候, 就发相关话题的内容 上班路上的时候就找相关主题的书来听,打动自己的部分就划线。在吃午饭和晚餐的碎片化时间进行分享

每天都有发卡片,一个月把这些这些卡片合在一起进行编码,就成为了一个主题研究

这样一个动作,就把阅读、整理和写作串在一起的

7.5 如何读书能产生[[复利效应]]? 如何才能获得指数增长?

- 复利用数学解释就是就是指数

- 前后关联就是指数增长的秘密

- 本次读书的效果=上一次读书的效果×(1+本次读书的新增长点%)x坚持天数

- 核心:建立每一步之间的前后关联,从而把昨天的收获连本带利地变成今天的本金

7.6 如何有效地做科研、阅读笔记

科研笔记的终极目的是为了提升我们的文献管理效率,让我们想引用(无论是书面引用还是脑中复习)某个具体观点时能精确、快速地找到它。科研笔记的工作流应该围绕这个目标进行组织。

标注的方法很多,可以简洁如使用 citekey,复杂也可在文摘末尾留下大串参考文献。这里推荐通过 zotero 自动生成(ctrl-shift-c 即可)。

一般来说可以通过两种方式组织:分类法:按文摘卡片的内容进行分类,然后归类。主题法:标明文摘卡片的主题,然后按主题进行组织。

做科研笔记很简单,只需要以下几部:看到想记的,在一张卡片上记录下来。(包括灵感)给卡片标注原文来源。(若为灵感则不标注)通过分类法或主题法对卡片进行组织(给卡片标明分类号或主题词,然后归类)

8 反思记录

8.1 自己如何看待阅读

- 自己也喜欢用微信和得到,读书是自己的事,不用公布,不过可以用时长来回顾